絵で考えると「あり得ない答え」を自ら検知できます

算数の文章題を苦手とする生徒に見られる傾向として、「文字・数式が表している現実的な情景」を思い浮かべることが出来ていない」ことが挙げられます。

例えば、

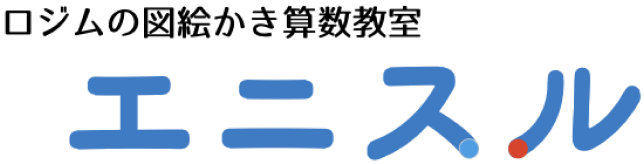

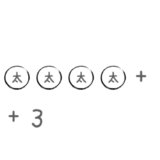

AからBまでの道は3本、BからCまでの道は3本あります。AからCまでの行き方は何通り?

という組み合わせの問題があります。「和の法則」と「積の法則」は同時に習うので混乱してしまい、「3+3だっけ?3×3だっけ?」となってしまう生徒を多くみます。

しかし、下のように「問題文の情景」を絵にしてイメージ出来れば、足すのか掛けるのかの判断は小2レベルの非常に簡単な問題になるのです。

問題文を読みながら、同時に絵で考えるのは簡単なことではありません。むしろ問題文を読んで「難しいな」と感じたときに、絵にして考えてみるという姿勢と技術のを身につけて対処するというのが現実です。

「図にしてみなさい!」は簡単なものではなく、きちんと練習することで身につくものです。廻り道のように感じても是非時間をかけてあげてください。